Catatan Akhir Tahun Local Initiative for OSH Network Indonesia

“Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Jalan Terjal Pengawasan dan Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970”

Data yang dikeluarkan oleh pemerintah menerangkan bahwa angka kecelakaan kerja di Industri masih sangat tinggi. Setiap tahunnya angka tersebut terus meningkat, tahun 2015 angka kematian pekerja karena kecelakaan kerja sebanyak 2.375 orang pekerja yang meninggal dari 105.802 kasus kecelakaan kerja dan meningkat pada tahun 2016 menjadi 2.382 buruh yang meninggal karena kecelakaan kerja dari 101.367 kasus.

Hal ini akibat minimnya perhatian dari perusahaan yang berkewajiban untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan nyaman, termasuk juga pekerja sebagai pelaku di Perusahaan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Indonesia masih menjadi sebuah isu yang tidak popular dikalangan serikat pekerja sekalipun. Fakta lapangan menerangkan dari 15 Konfederasi dan 112 federasi serikat pekerja yang ada di Indonesia[1], hanya tak lebih jari tangan serikat saja yang memasukkan K3 dalam program kerjanya. Tentunya ini adalah permasalahan serius yang harus dicarikan solusinya.

Membaca kembali Renstra Kemenaker melalui Dirjen K3 menjelaskan bahwa untuk tahun 2015-2020 pemerintah ingin capaian tertinggi K3 yaitu terwujudnya budaya K3 di masyarakat. Hal ini pula yang kini tengah gencar digaungkan pemerintah lewat rencana strategis (renstra) di bidang K3 yaitu terwujudnya kemandirian budaya K3 di masyarakat pada tahun 2020[2]. Sementara kita juga tahu dari banyak pemberitaan tentang kelemahan Pemerintah dalam hal koordinasi programnya. Rencana program besar banyak yang kandas dan hanya berujung pada seremonial tanpa menyentuh akar permasalahan.

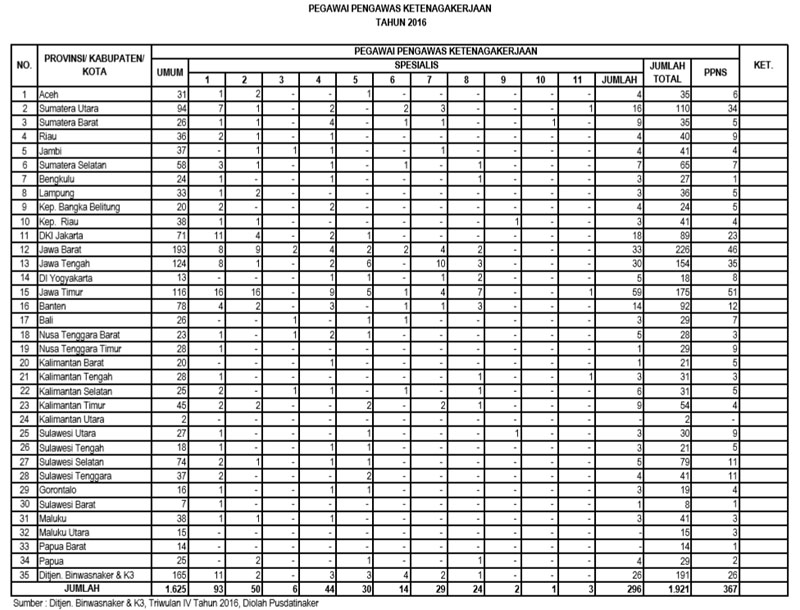

Disamping persoalan kesadaran, persoalan lainnya adalah masih buruknya penegakan K3 yang disebabkan oleh sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan yang sangat kurang. Inilah yang selalu dijadikan alibi pemerintah ketika terjadi kecelakaan kerja atau bahkan dalam kasus pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan jumlah pengawas yang diperlukan untuk mengawasi 265.269 perusahaan di seluruh Indonesa sebanyak 4614 pengawas. Kemenaker hanya memiliki 1923 di tambah 367 PPNS sehingga masih kekurangan sedikitnya 2691 pengawas umum maupun khusus.

Menggeser Kewenangan Pengawasan ke Provinsi

Lahirnya Undang-undang nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghilangkan fungsi daerah tingkat dua untuk melakukan pengawasan terhadap Industri di daerahnya. Pegawai pengawas sesuai Undang-undang tersebut ditarik ke provinsi dengan alasan untuk mempermudah pengawasan terhadap para pelaku Industri. Dalam regulasi tersebut pemerintah pusat berwenang menetapkan sistem pengawasan dan mengelola petugas pengawas ketenagakerjaan.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan terjadi perubahan signifikan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Penyelenggaraan pengawasan industri yang tadinya tersentralisasi di pusat menjadi disebar ke daerah. Sehingga memberi kewenangan besar kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk juga mengelola pengawasan ketenagakerjaan. Namun hal ini seringkali tidak berjalan optimal karena dipengaruhi oleh kepentingan praktis, ekonomis-menarik investasi, dan perolehan pendapatan asli daerah.

Ada pro dan kontra terkait pengalihan kewenangan pengawasan norma ketenagakerjaan dari kabupaten/kota ke provinsi. Menurut Subono, ketua umum Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (F-Serbuk), peralihan kewenangan pengawasan ke provinsi sangat merugikan serikat pekerja dalam melakukan gerakan serta dalam mengadvokasi anggotanya. Selain membuat tempatnya lebih jauh dari wilayah industri, prosedurnya juga menjadi lebih rumit. Dia mencontohkan, ketika terjadi kecelakaan kerja, pengaduan surat harus ditujukan ke gubernur setelah itu, baru gubernur menunjuk petugas untuk melakukan penanganan.

Data Ditjen Binawasker dalam Triwulan II memaparkan jumlah angka kecelakaan kerja (KK) mencapai 11.028 kasus dan 118 kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK). Dari jumlah kasus tersebut tercatat 147 orang meninggal dunia dan 136 orang cacat dengan santunan yang dikeluarkan sejumlah Rp. 1.578.439.526 dan total kerugian 1.3 Triliun rupiah.

Data ini bermakna bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam bagaimana menekan angka kecelakaan kerja sepanjang 2017. Mengutip tulisan dari blog Lion Indonesia dalam artikelnya “Indonesia butuh Perppu Kesehatan dan keselamatan kerja” menerangkan Data Pusdatin Kemenaker (Juni 2017) menyebutkan setidaknya ada 15.170.623 pekerja lebih yang terdaftar sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dari 398.757 perusahaan terdaftar per Juni 2017. Padahal data BPS Februari 2017 menyebutkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada 12 lapangan kerja utama mencapai 124.538.849 orang dengan 16,573,121 bekerja di sektor industri[3].

Memotret minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi K3 di Indonesia, Lion Indonesia mencatat sejumlah peristiwa besar yang menjadi perhatian publik. Sebenarnya banyak lagi peristiwa harian di pabrik-pabrik dan lokasi kerja yang sangat mungkin luput dari perhatian media massa. Di kalangan pekerja, hampir menjadi terbiasa dengan peristiwa kecelakaan kerja yang tidak diberitakan media massa. Baik itu karena peristiwa dianggap “kecil” atau memang sengaja di sembunyikan oleh manajemen perusahaan agar tidak memunculkan “masalah baru.” Ada ungkapan dari perusahaan maupun pekerja “kalau jari putus di mesin, itu biasa. Toh memang kerja dengan mesin.” Baru ketika peristiwa kecelakaan itu berdampak pada lingkungan sekitar atau setidaknya menjadi “viral”, baru semua akan sibuk mengambil serpihan peran sambil berupaya membangun alibi untuk lari dari tanggung jawab.

Menjelang tutup tahun 2017, sebuah peristiwa besar Kecelakaan Kerja terjadi dan menyita perhatian publik berhari-hari. Media massa cetak, TV, Radio dan daring ramai memberitakan peristiwa ledakan di pabrik mercon di Kosambi, Tangerang. Peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa yang “biasa” karena sebelumnya sudah ada peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa pekerja lainnya. Peristiwa ini juga “biasa” karena memang persoalan kepatuhan dan kepatutan K3 masih hanya dianggap bagian kecil diujung meja permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia.

Belajar dari Ledakan Pabrik Petasan Kosambi

Sebuah ledakan dahsyat terjadi dari pabrik petasan milik PT Panca Buana di Kosambi, Tangerang pada pukul 09.00 WIB. Lebih dari 50 orang Tewas dengan puluhan korban lainnya mengalami luka parah. Jumlah pekerja Tewas tersebut lebih besar daripada ledakan di Mandom pada tahun 2015.

“Bahwa penyebab kebakaran adalah percikan las yang menyambar ke bahan pembuatan kembang api,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (28/10/2017).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta menambahkan, sebelum peristiwa kebakaran itu terjadi, Subarna Ega sedang memperbaiki atap pabrik menggunakan alat las. Rupanya, percikan api dari mesin las tersebut terkena bahan baku pembuat kembang api.

“Dari keterangan saksi dan olah TKP yang dilakukan Labfor, maka diduga peristiwa ini berawal dari pekerjaan las yang dilakukan Ega. Percikan ini menimpa bahan-bahan kembang api, lalu seketika menimbulkan kebakaran,” kata Nico.[4]

Banyaknya korban yang berjatuhan diperparah juga dengan posisi gerbang yang terkunci sehingga menyulitkan proses evakuasi. Ada sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak berjalan dengan baik.

Investigasi yang dilakukan media cetak dan daring menerangkan, ledakan terjadi sekira pukul 09.00 WIB. ledakan tersebut diakibatkan bunga api yang ditimbulkan saat pengelasan terciprat ke tumpukan 400kg bahan bakar kembang api yang mudah terbakar sehingga menyebabkan ledakan besar. Akibat kejadian tersebut, Andri Hartanto, dan Subarna Ega ditetapkan sebagai tersangka. Demikian pula pemilik pabrik, Indra Liyono, juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya dijerat dengan pasal 359 dan pasal 188 KUHP tentang perbuatan lalai yang menyebabkan korban jiwa dan perbuatan yang menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Tuntutan ini kemudian menggiring kita pada satu pertanyaan yaotu mengapa pasal pidana yang lebih dahulu dikedepankan? Bukankah ini menandakan bahwa aturan hukum K3 kita belum memiliki kekuatan yang diharapkan?

Peristiwa Tragedi Kosambi tersebut menjadi peristiwa terburuk di Dunia setidaknya dalam kurun waktu 34 tahun terakhir dan menjadi bukti bahwa perangkat Pemerintah Pusat atau Daerah (Pemda) yang mestinya berperan sebagai ujung tombak, tidak berjalan maksimal. Sesuai aturan yang berlaku,yang seharusnya setiap tempat usaha memiliki standar Kesehatan dan keselamatan Kerja yang dilengkapi jalur evakuasi untuk digunakan dalam peristiwa-peristiwa tak terduga, seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Pemidanaan sebenarnya tidak perlu dilakukan jika kesadaran K3 baik dari kalangan industri, pekerja, dan pemerintah sudah tinggi. Kesehatan dan Keselamatan Kerja tidak hanya untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya. K3 juga bicara bagaimana dapat mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset dan sumber produksi sehingga dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan perlindungan K3 tersebut dapat terlaksana apabila seluruh unsur yang berada di perusahaan, baik pihak manajemen, serikat pekerja/serikat buruh dan tenaga kerja/buruh bersama-sama berkomitmen melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Penerapan Hukum K-3 Di Indonesia

47 tahun sudah umur undang-undang tentang Kesehatan dan keselamatan kerja (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970) yang kelahirannya karena desakan internasional. Hingga kini peraturan yang sama hanya melahirkan satu undang-undang baru yaitu UU Nomor 3 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. yang kini sudah dilikuidasi menjadi BPJS (Ketenagakerjaan) melalui UU Nomor 24 Tahun 2011. Undang-undang tersebut lahir demi melancarkan “jualan” pemerintah untuk memperoleh investasi.[5]

Di Indonesia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bak jauh panggang dari api,. Angka kecelakaan kerja setiap tahunnya masih tinggi, rata-rata masih bertengger di angka 100.000 kejadian dengan tenaga kerja yang meninggal dunia rata-rata tujuh orang per hari. Belum lagi mereka yang mengalami cacat (fisik dan fungsional), baik permanen maupun sebagian yang jumlahnya masih tinggi dari tahun ke tahun.

Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 peraturan tentang K-3 tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 86-87 yang pada intinya tentang bagaimana buruh mendapat perlindungan dalam bekerja, dan karena itu perusahaan harus membuat sistem manajemen K3 sebagai bagian dari sistem perusahaan. Tujuannya, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, efisien, dan produktif.

Penjabaran pasal 87 ayat (2) Undang-undang tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Sebelumnya, panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan SMK3 yaitu Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang SMK3. Penerapan SMK3 sudah diatur sedemikian gamblang untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini juga menyangkut pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Sebagai instrumen pelaksanaan SMK3 maka perlu dibentuk panitia Pembina keselamatan kerja sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Namun peraturan menteri no 4 ini dirubah sebagian oleh peraturan yang baru, Permenaker Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli keselamatan kerja. Setelah berlakunya peraturan menteri yang terakhir ini, dalam Pasal 1 a, b, dan c, pasal 5 sampai dengan 11, dan Pasal 13 dinyatakan secara absolut, khususnya terkait ahli keselamatan kerja dianggap tidak berlaku lagi.

Jika dicermati, Permenaker nomor 4 tahun 1987 terdapat kesalahan redaksi yang sangat fatal di pasal 14 tentang sanksi. Dalam peraturan dimaksud tertulis “Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi ketentuan pasal 2 diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang-undang.” Namun soal ketentuan sanksi sebenarnya baru ada di Pasal 15 UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970.

Selain itu, dalam tataran implementasi penerapan hukum K-3 dirasa belum maksimal. Perusahaan ketika menjalankan sistem K3 dan membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) cenderung hanya menjadi sebuah formalitas untuk memenuhi syarat dari klien atau karena desakan akan ada audit. Serikat pekerja cenderung dibuat tumpul ketika dibenturkan dengan kasus atau isu K3. P2K3 yang semestinya seimbang antara pihak managemen dan pihak serikat pekerja pun belum terjadi.

Cara perusahaan untuk membuat tumpul pekerja dan serikat buruh dalam urusan K3 misalnya bisa dilihat dalam persyaratan menjadi anggota P2K3. Untuk menjadi anggota P2K3, buruh harus sudah memiliki sertifikasi ahli K3 dari lembaga kementrian. Sementara kementerian mensyaratkan pekerja harus lulusan minimal D3 atau Sarjana dengan pengalaman dibidang keahliannya minimal 2 tahun. Tentunya ini tidak sejalan dengan fakta bahwa mayoritas buruh rata-rata lulusannya hanya sekolah menengah (SMP-SMK/SMA). Demikian juga dengan lembaga penyedia pelatihan sertifikasi ahli K3 yang juga menerapkan persyaratan serupa.

Kembali terhadap permasalahan inti dari tulisan ini sebagaimana diawal kita bahas tentang penerapan hukum K3 di Indonesia terlebih Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 sebagai payung hukum yang secara khusus membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja dinilai belum bisa dijadikan dan tidak pernah dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintah dan juga pihak kepolisian. Apabila kita melihat tragedi kecelakaan kerja di Indonesia belum ada satupun perusahaan yang kemudian dijerat oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ataupun peraturan pelaksana lainnya. Padahal di sinilah letak masalahnya mengapa keselamatan kerja sering diabaikan oleh perusahaan karena sanksi yang ada sangat rendah dan lemah.

Penggunaan pasal Pidana KUHP yang sering diterapkan dalam kasus kecelakaan kerja, tidak menutup kemungkinan juga menjerat buruh yang sebenarnya korban dari sistem K3, menjadi tersangka karena dianggap lalai. Selama ini fakta dilapangan buruh selalu dijadikan kambing hitam oleh pihak perusahaan apabila terjadi sebuah kecelakaan kerja ditempat kerja.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengenal istilah Pengusaha dan Pengurus dalam keselamatan kerja. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dalam perusahaannya. Terutama yang ditunjuk sebagai pengurus bertanggung jawab langsung menjaga keselamatan dalam operasinya. Namun demikian, sanksi yang tercantum dalam undang-undang ini sangatlah rendah yaitu ancaman 3 bulan kurungan dan denda Rp100.000 apabila perusahaan tersebut terbukti melakukan pengabaian sesuai putusan pengadilan.

Dalam kondisi yang demikian, muncul asumsi kita bahwa Polri terpaksa menggunakan KUHP yang memiliki ancaman hukuman yang lebih berat. Apapun ancamannya, namun dari sisi keselamatan kerja, semua kejadian dalam perusahaan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Merekalah yang dapat mengambil kebijakan untuk menjalankan semua program K3 dengan baik, atau justru mengabaikan atau membiarkan dengan tendensi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan nyawa pekerjanya.

UU No.1/1970 sangat lemah untuk menjamin secara tegas Kesehatan dan Keselamatan para pekerja. Undang-undang ini beserta peraturan pelaksananya sudah tidak sesuai dengan dinamika hari ini dan harus segera direvisi. Terlepas dari pemahaman bahwa persoalan revisi Undang-undang adalah persoalan politik. Disana ada proses tawar-menawar, bahkan bisa melibatkan uang besar. Pengusaha tentu akan sangat berhati-hati dalam mendukung upaya merubah Undang-undang ini walaupun sebenarnya ada kepentingan mereka disana. Begitu juga politisi dan partai politik tentu tidak akan serta merta memuluskan jalan perubahan demi keselamatan tenaga kerja tanpa pertimbangan yang dibuat sedemikian rupa. Karena itu pekerja bersama serikat buruh / pekerja butuh political will dari para pembuat kebijakan untuk meletakkan kartunya pada perubahan UU Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Political will inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi buruh untuk diperjuangkan kedalam peraturan negara.

[1] https://www.suara.com/bisnis/2017/04/26/100949/menaker-keluhkan-jumlah-organisasi-buruh-terlalu-banyak

[2] Majalah Isafety2017 hal 31

[3] http://lionindonesia.org/blog/2017/12/20/indonesia-butuh-perppu-kesehatan-dan-keselamatan-kerja/

[4] http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/28/13385351/rupanya-ini-penyebab-pabrik-mercon-di-tangerang-terbakar [Accessed 23 Nov 2017]

[5] http://lionindonesia.org/blog/2017/12/20/indonesia-butuh-perppu-kesehatan-dan-keselamatan-kerja/